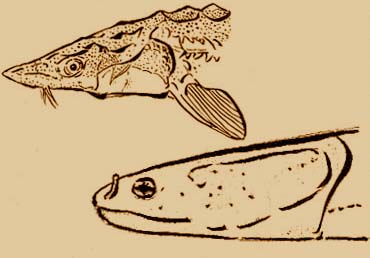

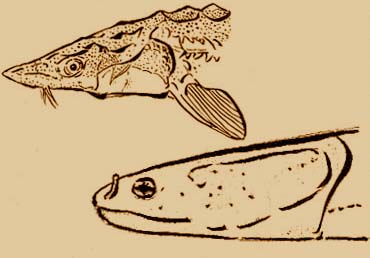

| 軟質類(上鱘,下多鰭魚) | 全骨類(弓鰭魚、雀鱔) | 真骨類(鯡、鯛、鱸) | |

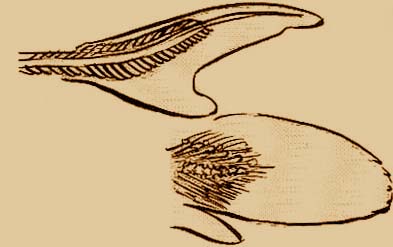

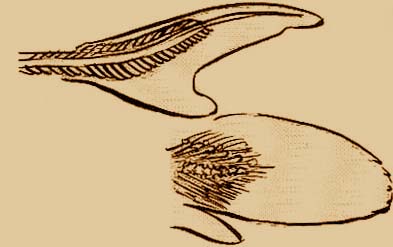

| 鱗 |

|

|

|

| 硬鱗 | 硬鱗或圓鱗 | 圓鱗或櫛鱗 | |

|

噴水孔 |

|

|

|

| 噴水孔 | 無噴水孔 | 無噴水孔 | |

|

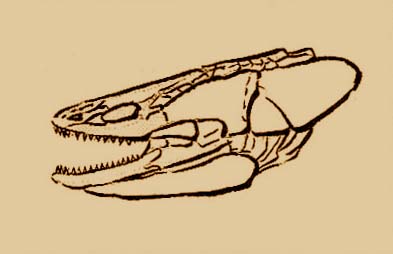

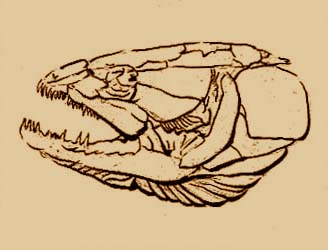

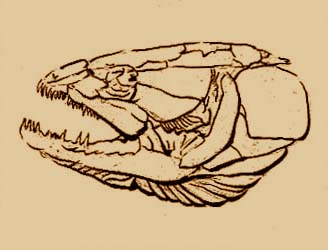

顎骨 |

|

|

|

| 上顎兩骨稍微連結 | 後骨與頰分開 | 前骨緣形成口部 | |

|

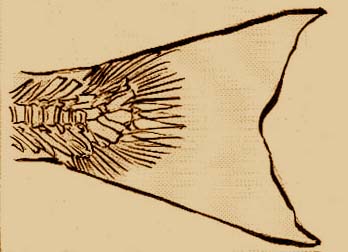

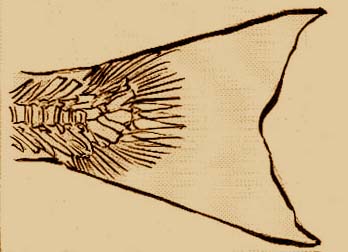

尾形 |

|

|

|

| 鮫形尾 | 鮫形尾 | 正尾 |

圖表資料來源:魚類觀察站 圖片:重新繪製

地球上最繁盛的硬骨魚類

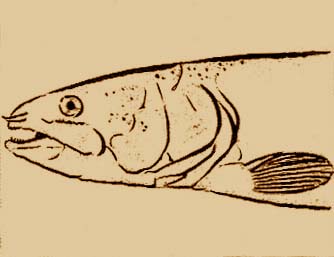

| 軟質類(上鱘,下多鰭魚) | 全骨類(弓鰭魚、雀鱔) | 真骨類(鯡、鯛、鱸) | |

| 鱗 |

|

|

|

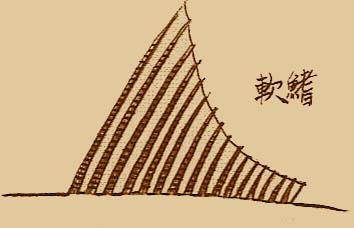

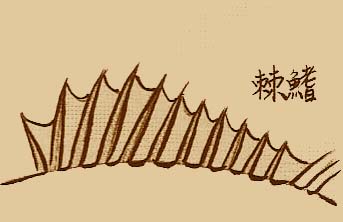

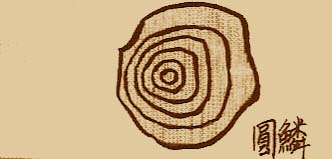

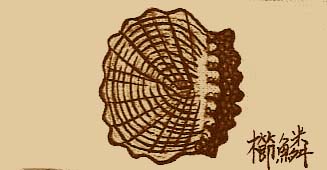

| 硬鱗 | 硬鱗或圓鱗 | 圓鱗或櫛鱗 | |

|

噴水孔 |

|

|

|

| 噴水孔 | 無噴水孔 | 無噴水孔 | |

|

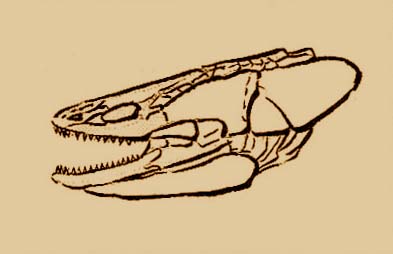

顎骨 |

|

|

|

| 上顎兩骨稍微連結 | 後骨與頰分開 | 前骨緣形成口部 | |

|

尾形 |

|

|

|

| 鮫形尾 | 鮫形尾 | 正尾 |

圖表資料來源:魚類觀察站 圖片:重新繪製

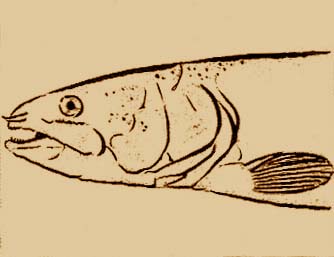

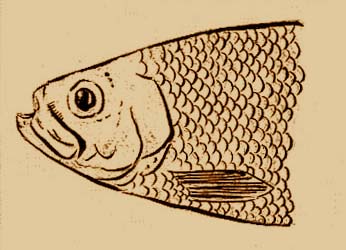

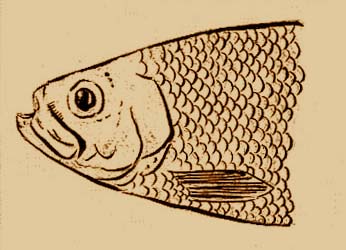

地球上最繁盛的硬骨魚類

圖表說明:棘鰭類與軟鰭類的差異性

| 鰭 |

|

|

|

全身的魚鰭均為軟鰭 |

背鰭與臀鰭有硬棘,其餘為軟鰭 |

|

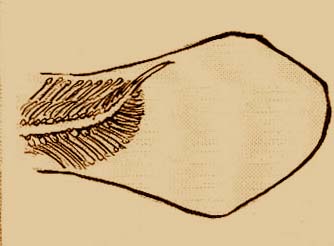

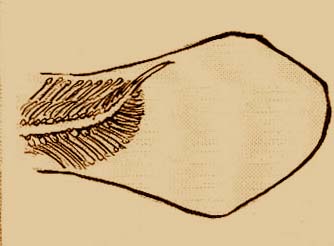

| 鱗 |

|

|

|

身上的鱗為圓鱗 |

身上的鱗為櫛鱗 |

|

|

胸 鰭 位 置 |

|

|

|

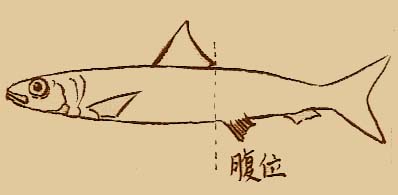

腹鰭的位置靠近臀部 |

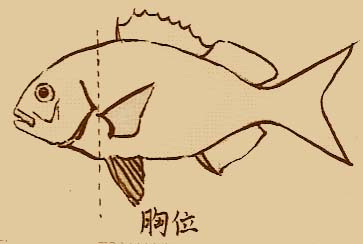

腹鰭的位置靠近胸部 |

|

|

胸 鰭 角 度 |

|

|

|

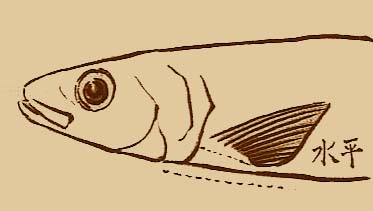

胸鰭與身體連結的角度接近平行 |

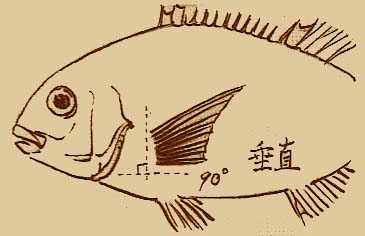

胸鰭與身體連結的角度接近九十度 |

|

| 鰾 |

|

|

|

魚鰾有氣道 |

魚鰾無氣道 |

|

|

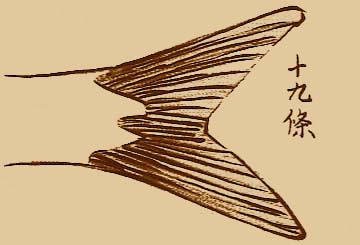

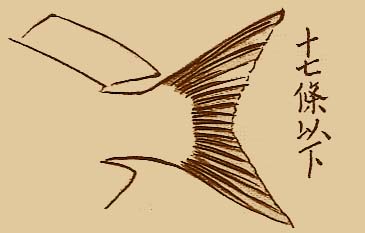

尾 鰭 鰭 條 數 |

|

|

|

尾鰭的鰭條有十九條 |

尾鰭鰭條數為十七條或少於十七條 |

|

|

鰭 條 數 |

|

|

|

胸鰭有五條以上的軟鰭條 |

胸鰭除第一條為棘條,其餘為軟鰭條 |

看完了以上的介紹,你覺得對魚有清楚的瞭解了嗎?還是太複雜了所以整個一頭亂?

沒關係,以下的圖表能幫助你把魚的分類重新作一次整理。